|

인간의 또 다른 자화상 사랑, 欲情 그리고 고통 향락·동성애·불륜 등 '관능'… 마녀사냥·흑사병 등 '잔혹'

두 가지 키워드로 400편의 서양미술 작품 분류하고 해석

관능미술사 / 잔혹미술사|이케가미 히데히로 지음|송태욱 옮김|현암사|각 252쪽|각 1만6000원

기둥에 묶여 손은 뒷짐지워진 채 결박당하고 몸에 화살을 맞은 벌거벗은 사내의 그림이 있다. 화살은 허벅지와 목을 관통했다. 주인공은 3세기 후반에 순교한 성 세바스티아누스. 그는 1000년 가까이 잊혀져 있다가 14세기 후반 갑자기 유럽 전역의 화가들이 집중적으로 그리는 대상이 됐다. 왜일까. 저자는 당시 유럽을 덮친 페스트(흑사병)를 의심한다. '그것에 감염된 자는 온몸에 찌르는 듯한 고통을 느꼈다. 렌틸콩 크기의 부스럼이 넓적다리에 생긴다…'(1357년, 프란체스코회 수도사 미켈레 디 피아차의 회상록) 화살이 관통한 부위는 정확하게 흑사병의 흔적이 집중적으로 발견되는 곳이었다. 원인을 알 수 없는 전염병 대유행에 중세인들은 1000년 전 순교자의 그림을 보며 위안으로 삼았던 것이다.

미술사가이자 도쿄 조형대학 교수인 저자는 이탈리아를 중심으로 꾸준히 서양미술사 관련 저작을 남겨왔다. 이탈리아어로 쓴 책을 포함해 지금까지 15권의 미술사 관련 서적을 썼다. 이번에는 고대에서 중세, 근대에 이르는 서양미술 작품들을 '관능'과 '잔혹' 두 개의 키워드로 해석한 해설서다. 각각 사랑과 죽음을 대표하는 이 두 개의 키워드에 포함되지 않는 예술 작품은 거의 없다. '지도자들의 최후' '감옥의 참혹' '키스' '회개하는 창부' 식으로 66개의 소(小)주제에 400편의 그림을 묶고 분류했다. 꼼꼼히 읽어가다 보면, 우리의 인생 역시 사랑과 죽음 사이 어딘가에 놓여 있음을 깨닫게 된다. 바로크 시대 문학 작품에서 유행했던 경구(警句)인 '카르페 디엠'(현재를 즐겨라)과 '메멘토 모리'(죽음을 기억하라) 역시 이 두 개 키워드의 변주곡이다.

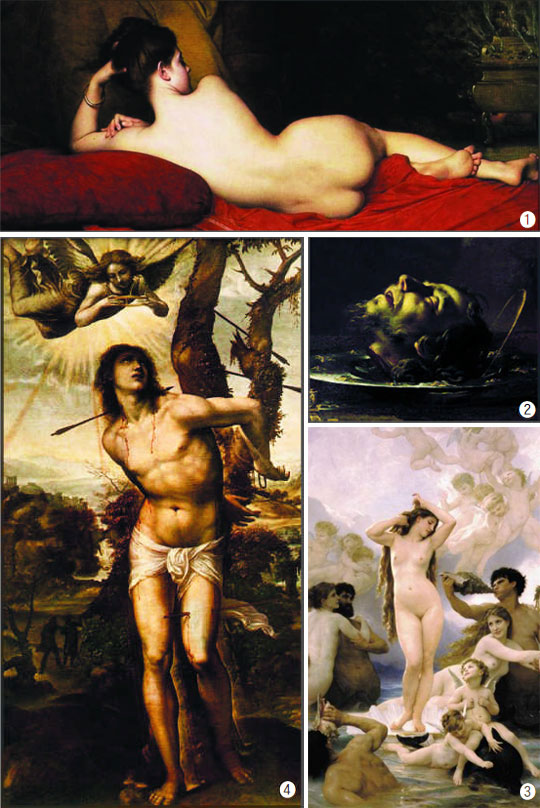

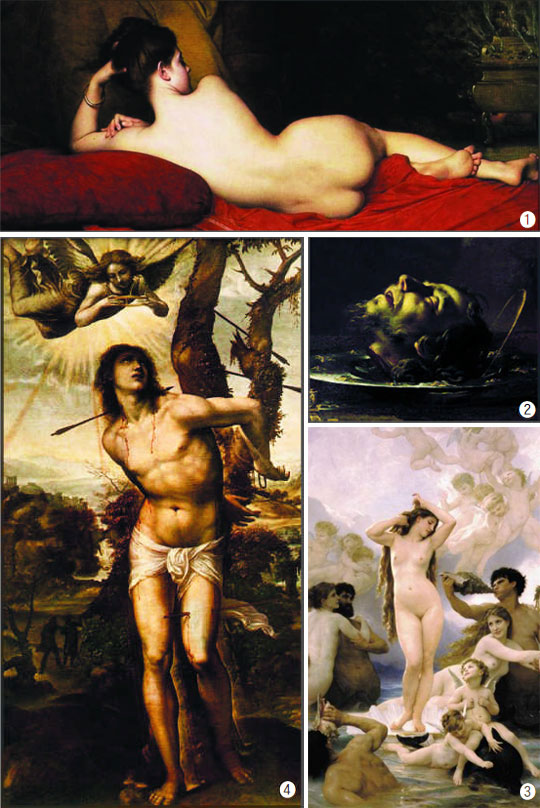

- ①쥘 조제프 르페브르의‘오달리스크’(1874년) 시카고 아트 인스티튜트 소장. ②프란체스코 카이로의‘세례 요한의 머리’(1630년경) 칸 미술관. ③윌리앙 아돌프 부그로의‘비너스의 탄생’(1879년) 파리 오르세 미술관. ④소도마의‘성 세바스티아누스의 순교’(1525~1526년) 피렌체 피티궁.

저자가 제시하는 그림들은 사회학적 상상력을 발휘할 것을 요구한다. 그는 풍경화에서 사회상을 읽어내고, 같은 주제가 시대에 따라 어떻게 달리 해석될 수 있는지도 함께 보여준다. 예를 들어 오스트리아 빈의 미술사박물관에 있는 15세기 중반 작품 '성 빈첸초 페레르의 제단화'에선 영아 살해 장면에 주목한다. 작품의 큰 얼개는 숨진 영아를 되살려내는 기적이지만, 이런 설정은 당시에 실제로 '유아 사망률'이 높았고, 유대인들이 그리스도교인의 자식을 유괴한다는 소문이 돌았기 때문에 가능했다. 매독 환자의 흉측하게 변한 얼굴을 그린 '젊은 남자의 머리' 역시 병리학적 지식뿐만 아니라, 당시 사회상을 반영한 작품이다. 신대륙에 다녀온 선원들이 퍼뜨리기 시작한 이 질병은 막 시작된 지리적 발견의 결과물이었다. 하지만 과학적 지식이 없었던 당시 사람들은 매독을 방종한 성(性)생활에 따른 신의 저주로만 생각했다. 페스트를 다룬 회화에선 쥐가 그림 한쪽 귀퉁이에 등장하기도 한다. 당시엔 아직 페스트를 옮기는 원흉이 쥐라는 것을 몰랐지만, 경험적으로 연관성을 짐작하고 있었다는 증거다.

육체에 '갖힌' 인간이기에, 사랑과 죽음을 우리는 애욕과 고통이란 형태로 자주 경험한다. '관능 미술사'에서 비너스와 다프네 같은 신화 속 미인뿐만 아니라 르네상스기의 퇴폐와 향락, 동성애, 불륜 등을 다룬 그림이 눈에 많이 띄는 것도 이 때문. 그러니 거장(巨匠) 렘브란트가 남녀의 성행위 같은 은밀한 주제를 즐겨 다뤘고, 레오나르도 다빈치가 그린 수많은 인체 해부도 중에 슬쩍 성교 도중에 있는 남녀의 해부도를 끼워 넣었다는 사실에 놀라지 마시기 바란다. 중세의 마녀사냥, 근대의 고문과 처형, 흑사병, 질병 등을 다룬 '잔혹 미술사'는 인간이 어디까지 잔악무도해질 수 있는지 보여준다. 이들 그림을 보고 중세인들이 받았을 충격은 영화·게임이 뿌려대는 시각적 자극에 익숙한 우리보다 더 컸을 것이다. 아름다운 동시에 끔찍한 화폭에 숨겨진 세계의 이면(裏面)은 우리의 자화상이기도 하다. |