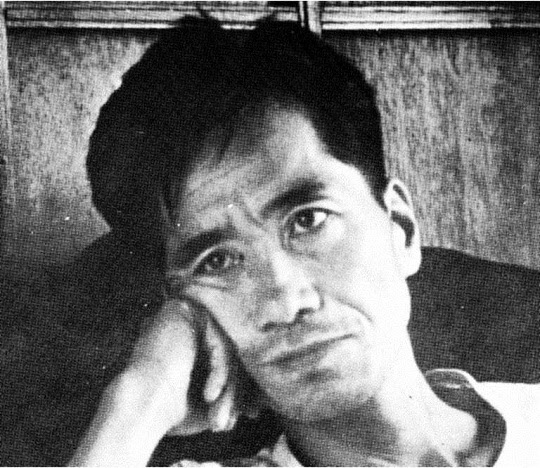

- 작가 김수영씨의 1966년 당시의 모습

의용군 집단 사살 현장에서 살아 돌아와

부인 김씨는 6·25 전쟁중 김 시인이 의용군으로 입대하게 된 계기에 대해 "길에서 붙잡혀 끌려갔다"고 증언했습니다. 김 시인의 의용군 입대에 대해서는 그간 자원입대와 강제 징집 사이에 논란이 있어 왔습니다. 부인 김씨는 "내가 만들어 준 셔츠를 입고 외출한 남편이 돌아오지 않아 수소문 끝에 서울 일신초등학교에 수용된 것을 알고 감자를 한 보따리 삶아 찾아갔다"고 회고했습니다. 김 시인이 살아돌아온 과정도 극적이었습니다. 부상당한 의용군은 낙오를 막기 위해 총살해버렸습니다. 김수영시인도 함께 죽을 사람들과 큰 구덩이를 팠다가 어느 순간 구덩이 속에 떨어졌고 그 위로 시체들이 겹쳐 쌓였습니다. 그렇게 죽은 시늉을 해서 살아돌아올 수 있었다고 합니다.

거제도 포로수용소에서 해 넣은 틀니

서울이 수복되면서 의용군 출신들에 대한 검거가 시작됐습니다. 김수영도 체포돼 거제도 포로수용소로 끌려갔습니다. 당대의 지식인이었던 김수영 시인은 단순하게 반복되는 수용소 생활을 힘들어했습니다. 야전병원장 통역관으로 일하는 동안 그는 생니를 뽑았습니다. 훗날 아내와 재회한 뒤 그는 김현경씨에게 이렇게 말했습니다. ‘나는 온갖 것이 다 정지된 포로수용소에서의 그 침체의 연속을 벗어나기 위해 내 손으로 매일 내 생니 하나씩을 흔들어 뽑았어. 그 답답한 시간을 나는 이를 빼는 아픔을 스스로에게 가함으로써 견딜 수 있었고, 또 견디어내야 했어.’

폭음과 틀니 분실사건

김 시인은 술에 취하면 틀니를 빼서 손수건에 싼 뒤 주머니에 넣고 다니는 버릇이 있었습니다. 부인은 시인이 만취해 돌아온 날이면 주머니에서 틀니부터 찾아내 컵 속에 넣어 둡니다. 1960년대 초의 어느 날, 술을 마시고 돌아온 시인의 소리를 질렀습니다. “내 틀니 어디다 두었어!” 아내가 그걸 알 리 없습니다. 김현경씨는 버럭버럭 성을 내는 남편에게 "어디서 술 잡수셨어?"라고 물었답니다. 그랬더니 시인은 어린애처럼 이렇게 말했습니다. "무교동에서 먹고 청진동에서 먹고 광화문이 마지막이야!" 부인은 그런 남편을 살살 달래 술집을 시간 순서대로 돌아다녔습니다. 그렇게 해서 어느 술집 들통 속에 빠진 틀니를 찾아내 닦아서 끼워줬더니 아이처럼 웃더라는 겁니다.

- 2008년 5월 27일 김수영 시인의 부인 김현경씨가 경기도 광주 자신의 집에서 김시인의 유고를 보여주고 있다.

별거와 재결합

부인 김씨는 김수영 시인의 선린상고 선배이자 영문학자인 이모씨(작고)와 자신이 잠시 동거한 사실도 고백했습니다. 전쟁 중 임시수도 부산에 있는 시인을 찾아갔던 그녀는 일자리를 알아본다며 평소 안면이 있던 이씨를 만나러 갔습니다. 김씨는 그러나 당시 40대 노총각이었던 이씨의 간청을 뿌리치지 못하고 그대로 눌러 앉았습니다. 두 사람이 살던 집에 김 시인이 나타나 부인 김씨에게 "가자"고 했지만 실제로 그녀가 시인에게 돌아온 것은 2년이 더 지난 뒤였습니다.

김씨는 (이혼하기 위해)김 시인의 도장까지 받고 나서야 재결합해야 한다는 생각이 들었답니다. 자신에게 집착하는 이씨를 따돌리기 위해 집을 나와 몇 달을 숨어지내다 김 시인에게 삼선교 근처에서 만나자는 엽서를 보냈습니다. 시인이 돌아오는 아내를 맞이하기 위해 이발을 깨끗하게 하고 먼저 와서 기다렸답니다. 두 사람은 삼선교를 빙 두 바퀴 돌고 그날 밤 이후 다시 부부로 같이 살기 시작했습니다.

죄와 벌

김현경씨는 남편이 쓴 ‘죄와 벌’이란 시를 이 책에 싣고 해설도 곁들였습니다. 시는 남편이 아내를 구타하는 내용입니다.

‘…/ 그러나 우산대로/ 여편네를 때려눕혔을 때/ 우리들의 옆에서는/ 어린놈이 울었고/…/ 집에 돌아와서 제일 꺼리는 것이/ 아는 사람이/ 이 캄캄한 범행의 현장을/ 보았는가 하는 일이었다/ -아니 그보다도 먼저/ 아까운 것이/ 지우산을 현장에 버리고 온 일이었다’

1958년 가을 조선일보 모퉁이에 있는 영화관에서 앤소니 퀸이 주연한 ‘길(La strada)’을 보고 나오던 길이었습니다. 시인은 그 사건에 대해 죽을 때까지 이유를 설명하지 않았다고 합니다. 부인 김현경씨는 책에서 ‘영화속 주인공들의 기형적인 사랑과 욕망, 그리고 수영과 나. 이 모든 것이 어우러져 수영은 나를 때리고 ‘죄와 벌’을 썼는지 모른다’고 썼습니다.

다시 찾아나선 남편, 그리고 영원한 이별

1968년 6월15일 오후 11시 50분쯤 누군가 시인의 집 대문을 두드렸습니다. 이웃집 여자였습니다. “아주머니, 아주머니. 저 앞길에서 교통사고가 났는데 아무래도 이상해요.” 나가보니 검은 피가 낭자하게 고여 있는데 다친 사람이 보이지 않았답니다. 파출소에 가서 물었더니 교통사고가 났다는 사실도 모르더랍니다. 남편이 틀니를 잃었을 때 함께 술집을 다녔던 것처럼, 이번엔 근처의 병원을 뒤지고 다녔습니다. 남편이 돌아오지 않았기 때문입니다. 작은 병원에서 “어떤 사람이 교통사고를 당해 적십자병원으로 보냈다”고 하길래 불안해하며 달려갔습니다. ‘아 그곳엔 시인이…내 남편 김수영이 중환자실에 누워 산소호흡기를 코에 꽂고 있었습니다.’(148쪽) 김현경씨는 ‘흐느끼면서 말없이 그의 두 눈을 감겨주었다’고 썼습니다.

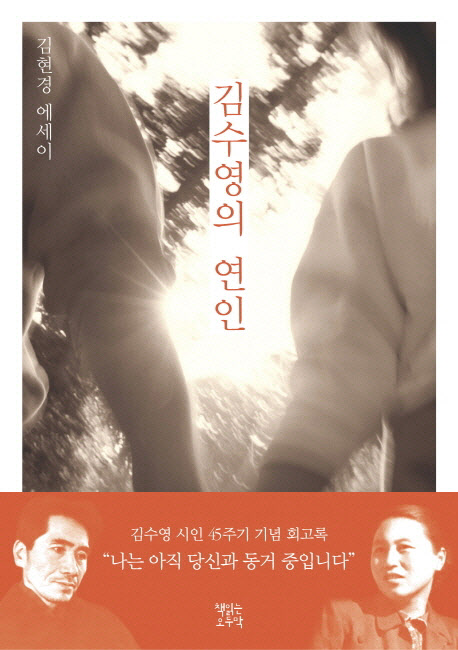

- 시인 김수영의 부인 김현경씨가 쓴 '김수영의 연인'

‘풀이 눕는다/ 비를 몰아오는 동풍에 나부껴/ 풀은 눕고/ 드디어 울었다/ 날이 흐려서 더 울다가/ 다시 누웠다//…/바람보다 늦게 누워도/ 바람보다 먼저 일어나고/ 바람보다 늦게 울어도/ 바람보다 먼저 웃는다/ 날이 흐리고 풀뿌리가 눕는다’(‘풀’)

김현경씨는 김수영 시인이 1968년 5월 29일 이 시를 썼다며 바람이 몹시 불던 날이었다고 탈고하고는 수영은 매우 만족해 했다고 기억했습니다. 이 시에 대해 김씨는 이렇게 해설했습니다. ‘시에 대한 시인으로서의 자세와 수영의 시 정신의 끝은 존재에 대한 사랑에 꽂혀 있었다.…자학까지 하면서 그는 그 길을 가고 있었다. 그 길가에서 자라나던 무성한 풀잎들, 내 가슴 속에는 언제나 그의 싱싱한 풀들이 바람에 흔들리고 있다(135쪽)

- 김태훈

- 문화부 차장

- E-mail : scoop87@chosun.com

- 1992년 입사했다. 주로 문화부에서 근무하며 출판과 문학을 취..

- 1992년 입사했다. 주로 문화부에서 근무하며 출판과 문학을 취재했다. 현재 출판 담당으로 토요일자 책 소개 지면인 Books 팀장을 맡고 있다. 문학기자 시절엔 꾀부리지 않고 성실하게 시와 소설을 읽었다. ‘현대시 100년, 애송시 100편’ ‘지구촌 문학의 최전선’ 등을 기획했다. 이 두 편의 기획으로 조선일보 편집국 MVP, 임승준자유언론상(문학 부문)을 수상했다. 2011~2012년 국제부에서 근무하며 동일본 대지진, 후쿠시마 원전 폭발, 무바라크·카다피 정권 붕괴, 보시라이 실각 등 대형 사건사고를 경험했다. 2013년 신년기획으로 국제부 동료들과 ‘파독 광부 간호사 50년-그 시절을 다음 세대에 바친다’를 연재한 뒤 문화부로 돌아왔다. 2012년 편집국 최다 칼럼상을 받았다. ‘인간은 시련을 통해 성장한다’는 말을 믿는다.

-

- 연세대 영문과 졸업

- 1992 조선일보 입사